2014年の4月末から5月はじめにかけてウィーンに行ったときのことです。

====

自然史博物館に初めて行ってきました。

以前ウィーンを訪れた際には美術史美術館の方に行き、また近々来るだろうから自然史・・の方はその時に、と思っていたら、7年も経ってしまいました。

結論から言うと、自然史博物館はすごい!

地球がつくってきた凄いモノ、妙なモノがてんこもりです。

ウィーン自然史博物館は、1889年にフランツ・ヨーゼフI世 により開設されました。

収蔵品の基礎は皇室のコレクションだそうです。

女帝マリア・テレジア(1717-1780) の夫、神聖ローマ帝国の皇帝フランツ・シュテファンⅠ世(1708-1765)が、

1748年にフローレンスの貴族 ジャン・ドゥ・バイユウから買った3万点に及ぶ鉱物・岩石・化石・ 珊瑚・貝殻・甲殻類等の資料が起源となるそうです。

当時ヨーロッパ人が世界中を探検しに行って、旅先で変わったものを見付け、これはみんなに見せなきゃ!(売れる!)と思っていろいろなモノを持ち帰ってきたのだと思います。

そして選りすぐりが王侯貴族のコレクションに加わったはず。

まさにセンスオブワンダーがみっちり詰まっています。

きっと公式サイトに画像つきカタログがあるだろう、とたかをくくって写真もあまり撮らないでいたら、収蔵品が網羅的に掲載されているサイトはみあたりませんでした。

私のヘタな写真で恐縮ですが、いくつかご紹介します。

マリアテレジアの右手側にあるのが自然史博物館です。

(マリアテレジアを中心に、左右対称に美術史美術館があります)

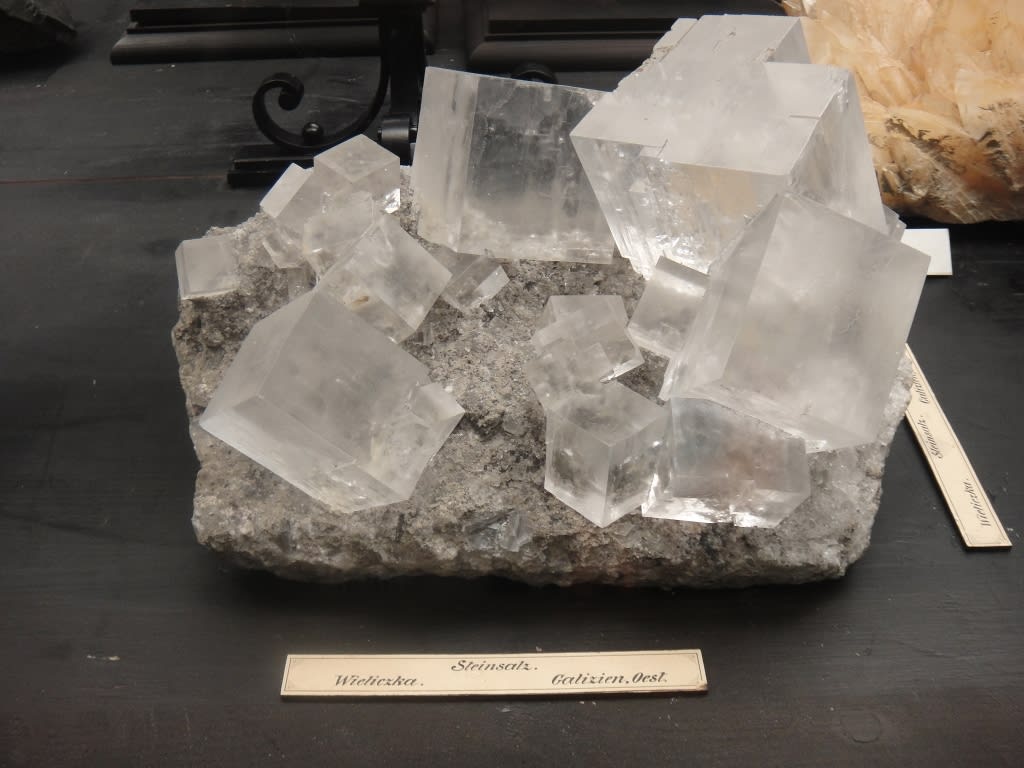

オーストリアは国内に岩塩鉱があったためか、岩塩のコレクションがいくつもありました。

見事な立方体。

中学頃?、2ミリくらいの塩の結晶を作ったことを思い出します。

収蔵品のラベルは、手書きやタイプ、印刷などさまざまです。このラベルは綺麗な手書きで、古いものなのかなあ、と想像してしまいます。

(収蔵年が分かると面白いのにな・・)

こちらも岩塩。

比較するものがありませんが、玉転がしの玉くらいの大きさの巨大な岩塩。

これは触れるようになっていました。

舐めたらしょっぱいのかな?と思いましたが試しませんでした。

(すりへって丸みを帯びているから、すくなくとも触っている人はいるはず。)

金塊、よね?

特に厳重なセキュリティのある陳列ケースは見えませんでした。

きっと普通に持って走ったりは出来ない重さってことかも。

(ラベルをよく見るとGipsabgussとあって、どうやら石膏模型のようです。本物は重さ68.98kg!)

クジャク石?を彫って作った、本物そっくりのイグアナの石像。

ウロコのブツブツとか、ものすごくリアルでした。

イグアナの産地で彫られたのだろうか、剥製をモデルにヨーロッパで彫られたのだろうか。

Smithonite(菱亜鉛鉱りょうあえんこう)ですって。

調べてみましたが、宝石にはならないみたい。

名前は分かりませんが、光る石が。

(紫外線をあてているのだったか)

『タイタンの妖女』(カート・ヴォネガットのSF)の水星のくだりを思い出しました。

(水星の岩石は黄水仙色に燐光を放っていて、菱形のハーモニウムがその上にはりつくと、体を通過する光は藍青色になるのです。)

岩石・鉱石いろいろ。

石英コーナーの一画に、なんと日本のものが!

滋賀県田上山のものだそうです。

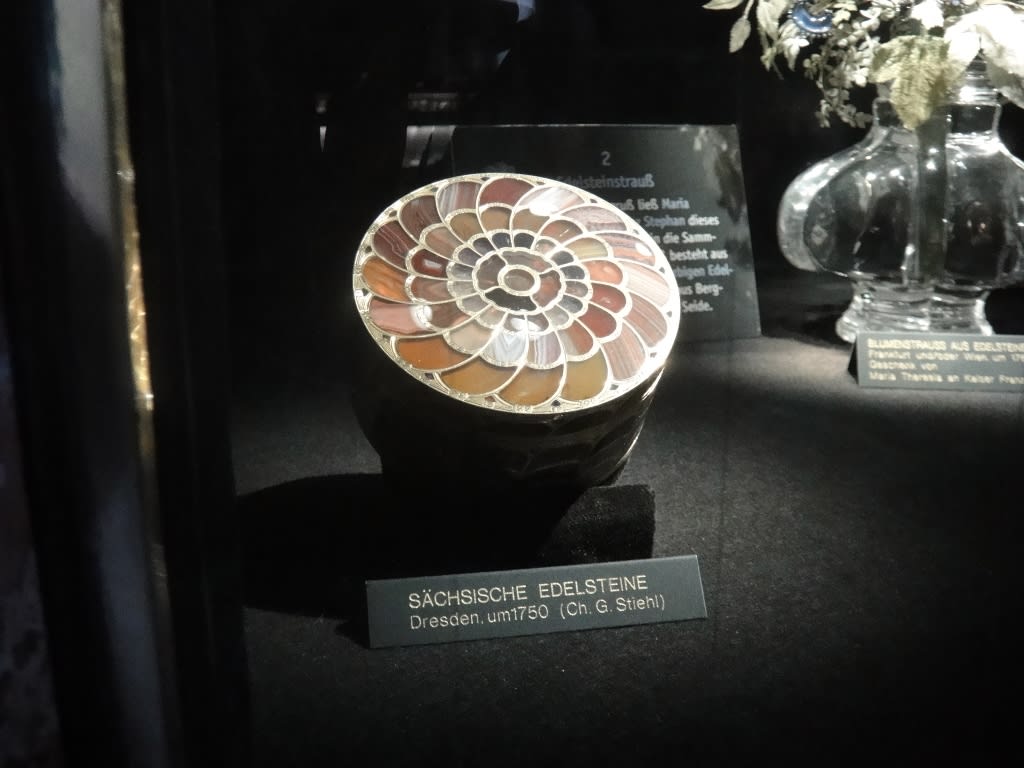

鉱物を使って作られた工芸品も鉱物コーナーにあります。

これは水晶製の花瓶。

こんなに太い水晶があったということですよね。すごい。

最も有名な収蔵品のひとつで、マリア・テレジア女帝が、夫フランツ・シュテファンの誕生日にプレゼントした宝石のブーケ。

ある朝彼の収集品の中にそっと置かせたのだそうです。

白っぽく見える葉っぱ部分は絹布製で、もとは緑色だったのだそうです。

おやま。どこかで見覚えが。

ゲランの化粧品(メテオリットでしたっけ)の昔のケースのモデルはこれだったのですね。

音声ガイド(英語)も借りました。

当然全部ではなく、ごくかいつまんでガイドがあるだけなのですが、それでも、全部聞くのは大変です(後半だいぶ飛ばした) 。

鉱物コーナーでのんびりしている場合ではなかったのでした。

(つづく)