3月7日〜9日、1泊二日で今年もマイタケ原木作りを手伝ってきました。

昨年は(今調べたのですが)2月8〜11日の3泊4日。日程は約1ヶ月遅れです。

(今年は那須も雪が多めで、2月は作業には不向きな状況だったそうです)

今年は、私も2回目(父は3回目)なので概ね要領が分かっています。

でも、去年と違って今年は2泊3日という工程。結構タイトです。

マイタケは、雑菌に弱く、また水分が大好きな菌です。

(誰かもっと丈夫なマイタケ菌を開発してくれないものか・・・)

原木つくりは、丸太を5時間煮沸し、雑菌に触れないように種菌(おがくず)を植え付ける、というのが主な作業です。

●金曜日

朝から私は車に廃材(以前のリフォームの際に出た木材)の積み込み。大量にあり、1時間以上かかりました・・・・。

母は実家からうちまで移動。

その後車で那須へ。

到着後、簡単な準備。(後から思うと、前日に出来る準備はもっとあった)

●土曜日

朝からたき火のセッティング。

そしてバケツ7個態勢でたき火。5時間×2バッチ!

●日曜日

原木を置く棚の片付け、ついでにコレも捨てよう、アレも捨てよう、と結構な掃除。

(昨年は棚の片付けは父が既にやってあったので、今年はこれが予定外)

お風呂場で植菌。袋を閉じて、棚に格納。

という工程でした。

母にも来て貰い、ごはんつくり方面を手伝ってもらいました。(これをやってもらえるかどうかで、全然疲労度が違います)

![2014/03/08マイタケ原木作り マイタケ原木作り]()

3/9は朝から薪を積み上げて、たき火のセッティング。

写真の時刻を見ると、8:59には火が燃え始めていました。

まあまあのスタートとはいえ、薪を積み上げておくところまでは、前日にやっておけばもっと段取りがよかったです。

薪は、父が原木を伐採してくる際に、同時に薪用の丸太も用意しておいてくれました。他にも拾いに行ったり、御近所から分けてもらったり。

私が持っていった大量の廃材も、生木を燃やす焚き付けに役立ちました。

![2014/03/08マイタケ原木作り マイタケ原木作り]()

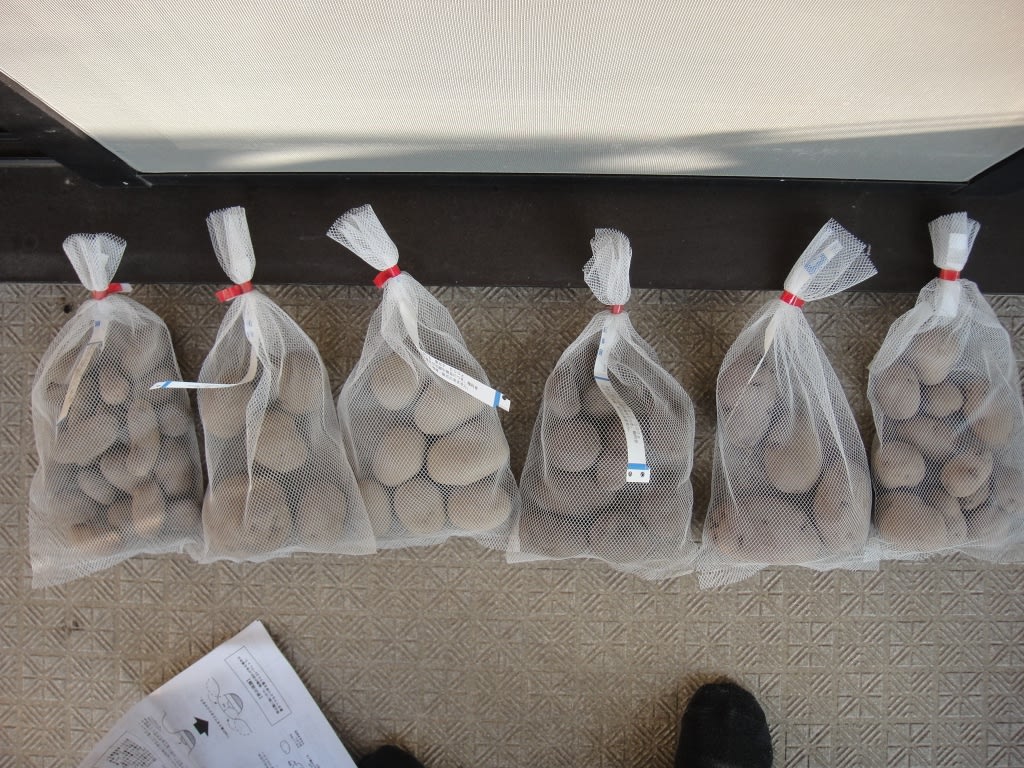

今年の原木はやや細め。

細いものだとオイル缶の直径の半分程度の太さです。

オイル缶ひとつに、2段になるように(各段1個〜3個)入れて、ぐつぐつ煮ます。

一つ一つが小さめで軽く持ちやすいので、昨年やった、底に十文字の切り込みを入れて針金をひっかけるという作業は省略しました。

太い原木の方が大きなマイタケが出るという説もあるし、細い原木でも密集して伏せ込めば大きいのが出るという説もあります。 どうなるかな?

![2014/03/08マイタケ原木作り マイタケ原木作り]()

今年は新たにオイル缶をいくつか追加し、全部で7個体勢。

6個の缶で原木を煮て、1個ではお湯のみ沸かします。

沸騰してお湯が減って原木が露出するので、お湯の缶から片手鍋で継ぎ足します。

一輪車が置いてあるのは、風よけ。

左奥には廃材が見えます。

![2014/03/08マイタケ原木作り マイタケ原木作り]()

すごくいい熾火が燃えています。

お肉も焼いてしまったし、もう焼くものがなくて残念。

今年はたき火の火力維持が割と順調でした。

御近所から頂いたり拾ってきたりした太めの薪(松の丸太など)と、それを焚きつける乾いた木材(我が家からの廃材)がどちらも豊富にあったからだと思います。

![2014/03/08マイタケ原木作り マイタケ原木作り]()

煮立った缶からお湯を少し捨て、ゴム手袋をした手で原木を持ち上げ、袋詰め。数が多いので結構大変です。

袋の口は数回折り返して仮留めします。

本来は洗濯ばさみを使うようですが、足りないためガムテープで貼りました。テープが紙フィルターの部分に触れないように注意しました。

(昨年はひっくり返して置いただけだったので、改良(?)されたポイントです)

![2014/03/08マイタケ原木作り マイタケ原木作り]()

お風呂場は予めアルコールスプレー(パストリーゼ)で拭いて消毒。

空気中にも噴霧してみました(このあたりも昨年より丁寧)。

でも、原木を置くための板や棚をいっぱい運び込んだのですが、これらが完全に消毒できているかどうかは不明・・・。

![2014/03/09マイタケ原木作り マイタケ原木作り]()

翌日、しばらく棚の片付けで大騒動でしたが、植菌開始。

昨年はベランダでやりましたが、今年は消毒したお風呂場でやります。

(すごく狭いです)

父は雨合羽を着用。合羽にアルコールスプレーを。

(頭巾とマスクはなし)

17袋分の原木に、マイタケ菌はボトルふたつ。かなり余裕があるため、表面2cm程度は贅沢に捨てました。

![2014/03/09マイタケ原木作り マイタケ原木作り]()

私は大きめゴミ袋を着用(なので袖は露出)。頭にはレジ袋をかぶりました。

マスクも着用。全身にアルコールを。

(お酒が苦手な人なら酔っぱらっちゃうかもしれません)

![2014/03/09マイタケ原木作り マイタケ原木作り]()

これがマイタケ置き台。(物置台として父が以前作ったもの)

軽く雑巾で拭き、アルコールもスプレーしてみましたが、こんな多孔質の木材に効くのかな・・・。

今年は原木が細めなため、ひと袋に2〜3本入れました。

そして、菌(おがくず)は結構多め。木口にこんもり載せて押しつけるほか、側面にも軽くすりこんでみました。

紙フィルターと原木が接していない方がいいらしいので、一応そうしたつもり。

![2014/03/09マイタケ原木作り マイタケ原木作り]()

父のベッドの枕元に格納。

昨年は手前の部屋に置いてあり、お客さんが来たら「絶対さわらないでね」と言い渡していたそうですが、ここならば言うまでもなく安全なはず。

モーツァルトでも聴かせたら育ちがいいのではないかな?

実は1袋、運ぶ途中で落とし、おがくずまぶし状態になったものがあります。またホチキスを開けるのもなー、とそのままに・・。どうなりますか。

今年はマイタケ菌を多めに分配したので、生育に期待が持てます。

沢山成功してしまったら、伏せ込む場所に悩むことになるかもしれません。

お父さんへ:菌の繁殖具合など、写真レポートお願いしま〜す。

ところで、たき火といえば、ということで、今年も例のアレをやりました。

![2014/03/09マイタケ原木作り マイタケ原木作り]()

ローストポーク!

ブロック2個分です。

片方はジャークソースに漬け込んでおいてそれを焼こうかと思っていたのに、ソースを持っていくのを忘れました。

お店にはラムのバラ塊肉や、牛バラ肉(カルビっていうのかな?細長いお肉)も。今度はこういうのも試してみたいな・・・。

![2014/03/09マイタケ原木作り マイタケ原木作り]()

焼き上がりも上々。

ただ、母が間違えて食卓塩を使ってしまい、塩の味がいまひとつ。

粗塩で作るのとは驚くほどに味が違います。

胡椒の香りも弱め。

うちから粒胡椒を持っていけばよかった・・・。

サツマイモを持っていって、焼き芋もすればよかったな。

![2014/03/09マイタケ原木作り マイタケ原木作り]()

たき火の間、シャトルシェフを利用して、黒豆を煮ました。

カワバタさんから頂いた美味しい黒豆です。お正月には実家にあった分のみ煮て、我が家の分は煮そびれたので。

シロップの量が足りないと適当に水と砂糖を足したら、やや薄味になりました。

日曜の、植菌が終わってから瓶詰め。 持って帰ってきました。

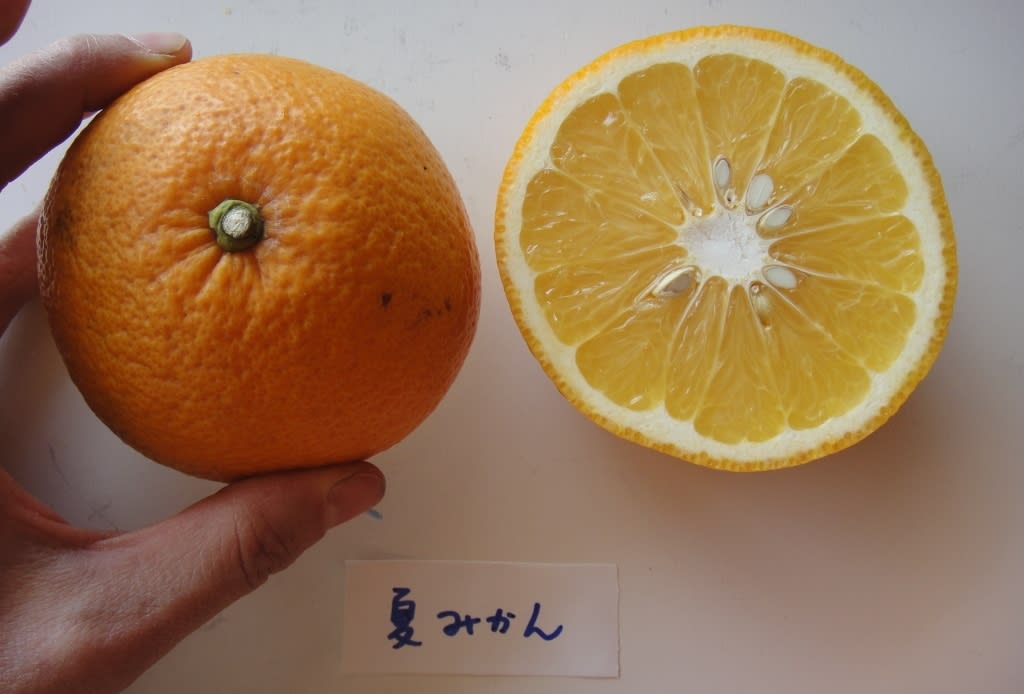

もうひとつ、写真にはありませんが、ポンデローサレモンピールも。

金曜の晩はヒマだったため、皮むきと、果肉を取り出す作業を母に手伝ってもらいました。

(こちらは終わらなかったため、途中段階で持ち帰り)

■来年へのメモ

・父はかまどを作ってみようかと言っています。

コンクリートブロックでは火に弱そうなので、材料・構造を検討中。

・サラサラの食卓塩は調理には使わない。

・洗濯ばさみが沢山あるとよい。

・マイタケをおく棚は、あけてあると早い。(お父さんへ:よろしくお願いします)

・うちから持参:ジャークソース、粒胡椒、粗塩、洗濯ばさみ沢山、サツマイモ

■マイタケ関連記事

(1)マイタケ植菌奮闘記(父が作業) 2009年3月

(2)2009年10月 初のマイタケ発生

(3)2010年 記録なし。猛暑乾燥の夏で発生しなかったのかな?

(4)2011年10月12日(うちに届いた日) 巨大マイタケ発生! 1.4kgもありました。

(5)2012年10月8日(うちに届いた日) 今年も大きいです。 1.0kg。

(6)マイタケ2013:原木づくり2013

(7)マイタケ2013:マイタケ菌苦戦

カビが・・・。

(8)マイタケ2013:伏せ込み(by父)

成功率は低いですが、カマンベールチーズのように真っ白にマイタケ菌が育ったものがいくつもありました。

でもこの時の秋のマイタケの発生はなし(無念)。

雨などの条件が悪かったのだと思っているのですが・・・。

■参考情報

(1)山梨県森林総合研究所

マイタケほだ木の作り方 PDF

マイタケほだ木の伏せ込み・管理 PDF

(2)

マイタケほだ木の管理 PDF

(3)

マイタケほだ木の伏せ込み (ブログ) 写真あり

(4)

マイタケの原木作りから伏せ込み 写真多数

(5)きのこ堂日記(ブログ) の、殺菌原木栽培のカテゴリ

(個人で沢山のキノコを育てている方のようです)

・殺菌原木栽培の心構え

・燃料の準備

・ドラム缶準備

・ドラム缶を蒸し器にする

・原木の玉切り、袋詰め

・種菌の入手、接種室の準備、その他道具

・原木の煮沸 (ドラム缶ひとつにつき、原木12個が煮沸出来るようです)

・煮沸終了後の管理 (接種直後にアルコール消毒したプラスチック衣装ケースで保管)

・種菌の接種

・種菌接種後の管理 (プラスチックの衣装ケースに詰めて保管している)

・菌糸の成長に伴って袋の中に溜まる水(分解水)への対応方法

・マイタケの伏せ込み (地面に埋める作業)

・過去の日記による試行錯誤の記録 その1 その2

(6)

栽培農家によるマイタケの原木作りの様子(高温殺菌釜使用)

(7)

舞茸栽培記録

文章、写真多数。

・・・・・・

・・・・・・