2013年の年末も、スモークサーモンを沢山作りました。

大量生産は、昨年に続いて2回目。

去年よりは要領よく作業が進みました。

![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()

今年のサーモンはノルウェー産で、1匹1.2キロ程度のもの。

昨年のチリ産よりだいぶ小さめです。

なので、今年は8匹(半身16枚)スモークしちゃいます!

![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()

大きめのトロ箱を母が貰ってきてくれました。

ソミュール液は前日に煮溶かしてあって、10リットル用意。

容器が大きいので10リットルでもこの程度・・・。

(昨年は5リットルで量が少ないという反省があった)

![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()

まな板の周りには紙を敷いておくと後が楽だそうです。

(年末には新聞紙を捨てずにとっておくべし)

![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()

ウロコとり。

鮭の皮はけっこう丈夫なので、ガシガシやっても大丈夫。

![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()

三枚おろしは、今年は父と私も挑戦しました。

母が4枚。父2枚、Fujika2枚。

![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()

漬け込んだ状態。

たっぷりめのソミュール液に、鮭が泳いでいる状態です。

(液10リットル、鮭9キロ)

この撮影時で15:47。

塩分濃度が均一になるように、夜寝る前にソミュール液をかきまぜ、鮭の上下も置き換えたりしてみました。

この後、ソミュール液を一部とりわけ、ハラスの部分を別の袋で漬け込みました。 (別袋にしたのは正解。ハラスは脂が多いため結構汚れる)

![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()

父や私が大名おろしでさばいたので、中骨には身が沢山。

塩ゆでしてほぐします。

![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()

すごく沢山とれました。

これは、一部は冷凍。一部は母の好きなふりかけに。

![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()

翌朝、サーモンをチェックしてみると、明らかに去年と違うさわり心地。

むちっと固く締まっています。

でも食べてみるとかなり塩辛いので、塩抜きをすることに。

一旦鮭を全部取り出し、ソミュール液を捨て、水を張ります。

ここに鮭を入れて、水をちょろちょろ出しながら、1時間弱(朝食の時間中くらい)。

![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()

塩抜き後味見すると、しっぽの先端で、「あら、薄いかな」くらい。

これでよしとします。

もう少し砂糖を入れてもよかったかも、という母の意見で、ブランデーに三温糖を溶かして刷毛で塗ってみました。

先程のトロ箱を綺麗にして、ピチットでサンドイッチするように鮭を配置。しばらく脱水させます。

![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()

ハラスは、塩抜きはせず、ゆすいだ後に吊して干します。

16枚分のハラス。

![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()

24時間後、スモークし始めます。

スモークに向けて12枚がスタンバっています。

![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()

網に置くと、スモーカー1台あたり6枚置けます。

2台で12枚。

ハラスもいくつか一緒にスモーク。

![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()

残り4枚はとある本のホテルのレシピを参考に、太白胡麻油に漬けてみることにしました。

大きな袋に身を下にして置き、そこに太白胡麻油200ccを流し込みます。完全にはひたらないけれど、身の側が浸っていればいいかな、と・・・。

この後はあまり写真がないです。

![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()

出来ちゃいました。

こちらは油漬けなしの方。

むっちりして生ハムみたいな感じで、なかなかいい感じに出来上がりました。

![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()

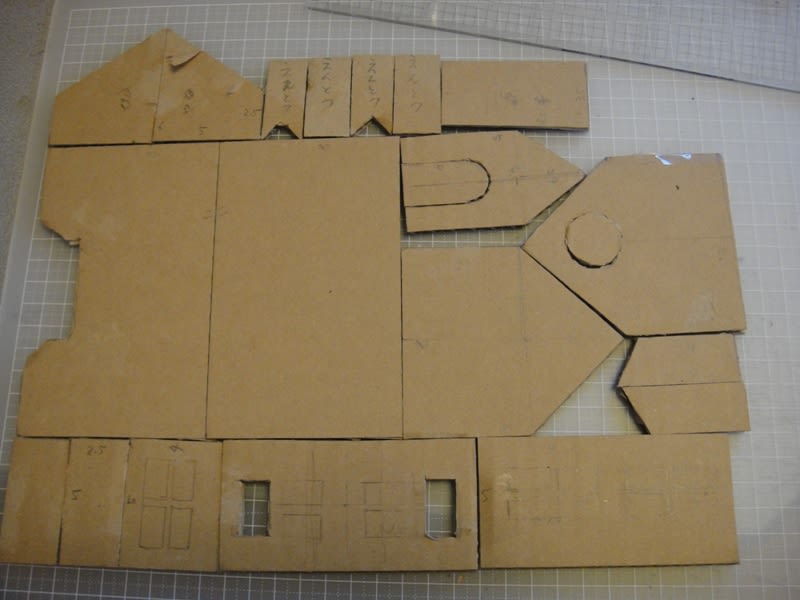

プレゼント用にはこんな感じで。

段ボールにアルミ箔をかぶせ台にします。

サーモンをのせてオーブンペーパーでくるんでしばって固定。

今年のサーモンは小さめだったので、半身プレゼントするのに丁度いい大きさだったように思います。

美味しいし、プレゼントした先では好評で、母も満足の様子。

■今後の課題

・来年は、塩分濃度11%、砂糖はその3分の1の3.6%でどうだろうか。

ソミュール液は10リットルで足りる感じ。

・オイル漬けすると身が痩せにくいような気がした。

味はほぼ同じか、やや塩味マイルドに感じるかもしれない。

スライスしたサーモンは、とてもテリテリした感じになる(ホテルでこうやるのが分かるような感じ)。

オイル漬けは必須ではない気がするが、万一塩味が濃すぎた場合には有効かも。

・そろそろ本格的に、木製のスモーカーを作るかな?

片付けやすいように組み立て式で出来るだろうか。

お父さんへ:設計してみませんか?

・真空パック機があるといいかも、との母の意見。今年中に買おうかと思っています。

おすすめ機種がありましたらアドバイスお願い致します。

■参考情報

木製などの自作スモーカー各種

みなさん本格的に作っているので、組み立て式のものはないようです。

■スモークサーモン 2013年のスケジュール

オイル漬けしなかったもの(12枚)

オイル漬けしたもの(4枚)

12/26

サーモン到着

寒い部屋におき、毛布にくるんで冷やしておく。

12/27

夜、ソミュール液作成(by母)

12/28

私は朝から実家に向けて移動。昼すぎに到着。

昼食後、解体開始。

大きな漬け物袋にソミュール液を入れ、出来たものから漬けていく。

16:00前頃、解体終了(所要時間約3時間)。

(最初と最後のでは漬け時間に随分差があるってことになるが・・・・)

ハラスは、ソミュール液を一部とりわけ、別の袋で漬けた。

解体終了後は、アラをゆでてほぐしたりなど。

夜、ソミュール液をかきまぜ、鮭の上下を置き換えたりしてみた。

12/29

(塩漬け約16時間)

朝起きてすぐ(8時前頃)、サーモンをチェック。

去年より随分固くしまっている様子。(昨年はぐにょん、としていた)

味見するとかなり塩辛いので塩抜きすることに決定。

ソミュール液を捨て、袋の中に新しい水を入れてシャワーの水をちょろちょろ出しながら塩抜き。

(塩抜き約1時間)

朝食後味見。シッポの先端で、あら、薄いかな、という程度。

よくゆすいでヌメリをとり、キッチンペーパーでふいてお盆に仮置き。

もう少し甘くてもいいかなと思ったので、ブランデーに三温糖を溶かして刷毛で塗ってみた。

トロ箱を一旦綺麗にし、ピチットシートでサンドするようにサーモンを配置。

12/30

(ピチット脱水約24時間)

朝からスモークする場所の準備およびスモーカーの作成(2台必要なのだが1台こわれていたため)。

昼前にピチットシートから外し、 網にのせてスモーク開始(スモーカー2台。各6枚で12枚分)。

夜は網にのせたまま室内にとりこみ。

スモークの段取りが終わった昼頃、4枚分を白胡麻油に漬けはじめ。

(オイル漬け約10時間)

夜寝る前、オイルから取り出し、ピチットシートに挟んでおく。

(ピチット一晩)

12/31

スモーク二日目。

棒からぶら下げる方法でスモーク。 こうするとスモーカー1台で12枚。

空いた方のスモーカーでスモーク1日目。

1/1

出来上がったものから包んで、母がお友達に配ってきた。

(この日はスモークしなかったような?)

塩漬け豚肉の塩抜き(by父)

1/2

新年会にて試食。

スモーク2日目。塩漬け豚肉も同時にスモーク。

〜1/14

3枚持ち帰って冷凍しなかった1枚はちびちび食べて、食べ終わりました。この日までは味もかわらず美味しく頂けました。

■スモークサーモンのデータ

手法

ソミュール法

参考:お刺身用〆サーモン

参考レシピ

2012年末作成

2013年末作成

(乾塩法)

サーモン

3kg

チリ産 大きめで脂のりのり

1匹約1.8キロ。

7.7kg 半身10枚

ノルウェー産 やや小ぶり。脂はチリ産よりは少なめ。

1匹約1.2キロ。

9.1kg 半身16枚

1kg

塩

1kg

(水の20%)

500g

(水の10%)

1.2kg

(水の12%)

40g

(鮭の4%)

砂糖

300g

(水の6%)

150g

(水の3%)

300g

(水の3%)

(もう少し多くてもいいか?)

20g

(鮭の2%)

その他・スパイス

ソミュール液用 黒粒胡椒

オイル漬け用に太白胡麻油

ソミュール液用にローレル、黒胡椒粒、タイム

ソミュール液用にローレル、黒胡椒粒

オイル漬け用に太白胡麻油

胡椒、ローリエ、ディルなど適宜

水

5リットル

5リットル

10リットル

----

乾塩法の塩分濃度

(*1)

----

----

----

(40+20)/1000

=6%

ソミュール法の塩分糖分濃度

(*2)

(1000+300)/

(5000+1000+300)

=20%

(500+150)/(5000+500+150)

=11%

(1.2+0.3)/(10+1.2+0.3)

=13%

----

下ごしらえ

(*3)

ピチット5時間

↓

塩漬け10時間

↓

(塩抜きなし)

↓

乾燥9-10時間

↓

オイル漬け10時間

↓

乾燥10時間

塩漬け15時間

↓

ゆすぎ洗い

↓

(塩抜きなし)

↓

ピチット20時間くらい

塩漬け16時間

↓

ゆすぎ洗い

↓

塩抜き1時間弱

↓

ピチット24時間

↓

(一部のみオイル漬け約10時間)

↓

(オイル漬けしたものは再度ピチット一晩)

塩漬け12時間

↓

ゆすぎ洗い

↓

(塩抜きなし)

↓

食べる

(ゆすいだ後ピチットや昆布などで脱水しても可)

燻製

15-30度

1日あたり10時間程度を5日間

(温度は初日ほど低め。最終日は温度高めで5-6時間)

初日雨だったためスモークののりが悪く、3日ほどかけて燻製。

燻製後、吊して干したりした。

30度以下

1日あたり数時間を2日程度。

最初は煙を流しながら。

初日は鮭を網に水平にのせた。

2日目はヒモをつかってぶら下げてスモーク。こうするとスモーカー1台で12匹つるせる。

----

レシピに関する補足

ホテルのレシピ。

砂糖は果糖を使用。

鮭:ソミュール液

=1kg:1.7リットル

鮭:ソミュール液の水の量

=1kg:0.6リットル

(これでは足りない)

鮭:ソミュール液の水の量=1kg:1.1リットル

塩漬け12時間後、塩分がまだ溶け残っていることもあった

出典

『燻製工房』 (平凡社)

fleur de sel さんのレシピで

2007年1月に初挑戦

10%のソミュール液はあれ?というくらい薄く感じた。

ソミュール液の量が圧倒的に足りず、鮭が密着して味がよく染みておらずよくなかった。干すことで、なんとか塩分濃度があがっていった。

ソミュール液は10リットルで十分足りた(鮭より多い水の量だとよさそう)。

12%のソミュール液は、かなり塩辛い。(煮溶かしたあと、蒸発した可能性もある)

鮭は途中塩辛いかと思ったが食べると丁度いいくらい。

甘さはあと少しあってもよかったか。

オイル漬けすると身が痩せにくいような気がした。味は同じか、やや塩味マイルドに感じるかもしれない。

(*1)乾塩法の塩分濃度: (砂糖+塩)/鮭 計算結果は小数点以下斬り捨て

(*2)ソミュール法の塩分濃度: (塩+砂糖)/(水+塩+砂糖) 計算結果は小数点以下斬り捨て

(*3)ゆすぎ洗いの後はキッチンペーパーなどで拭き取る