台湾のお正月には、ピーナツがつきものなのかも。

殻入りピーナツが、アメ横状態の商店街のあちこちで売っていました。

そして、お菓子もピーナツ関係のものが。

今回(多分)初めて頂いたお菓子、2種類をご紹介します。

ひとつめは、酥心糖 というもの。

キャンディ包みの中には、直方体の白っぽいもの。

表面が砂糖衣なのですが、噛むと砂糖衣はサクッと崩れて中はピーナツのハリハリと層状に崩れやすい飴です。

表層もピーナツ部分も、とても口溶けがよいです。

お料理教室の食後のティータイムに頂いたのですが、「マニアックなお菓子かもしれませんね」とのこと。

(こちらは紅豆食府の娃娃酥心糖というブランドのようですが、他にもあるようです)

何気ない小さなお菓子に見えますが、作るのは熟練の技術が必要です。

こちらのページのから類推するに、工程はこんな感じ。

・麦芽糖が主原料の飴を、約6分熱する。

・ピーナツ粉を加えて6-8分熱する。

・決まった重さに計量(6キロくらい?かなり大きめ)

・ステンレス台に取り出し、一定の状態(温度?)になるまで折りたたむように練る(多分)

・衣となる麦芽糖飴を飴練り機で練る。分量はピーナツ生地の20分の1以下に見えます。

・衣生地で、丸っこく整形したピーナツ生地を包む。

・これを台の上で丸太状に長くし、更に飴の太さにまで細くしていく。

・短くカットし包装

砂糖衣は後から個別にコーティングするのではなく、まずまんじゅうのようにくるんで、それを細長くするようです。

わーお。びっくり。

言われてみると、確かに引き延ばされたような線状の組織構造がありました。

この製法がほろっとした食感と口溶けにも影響しているのでしょうね。

なんか、奥が深いです。

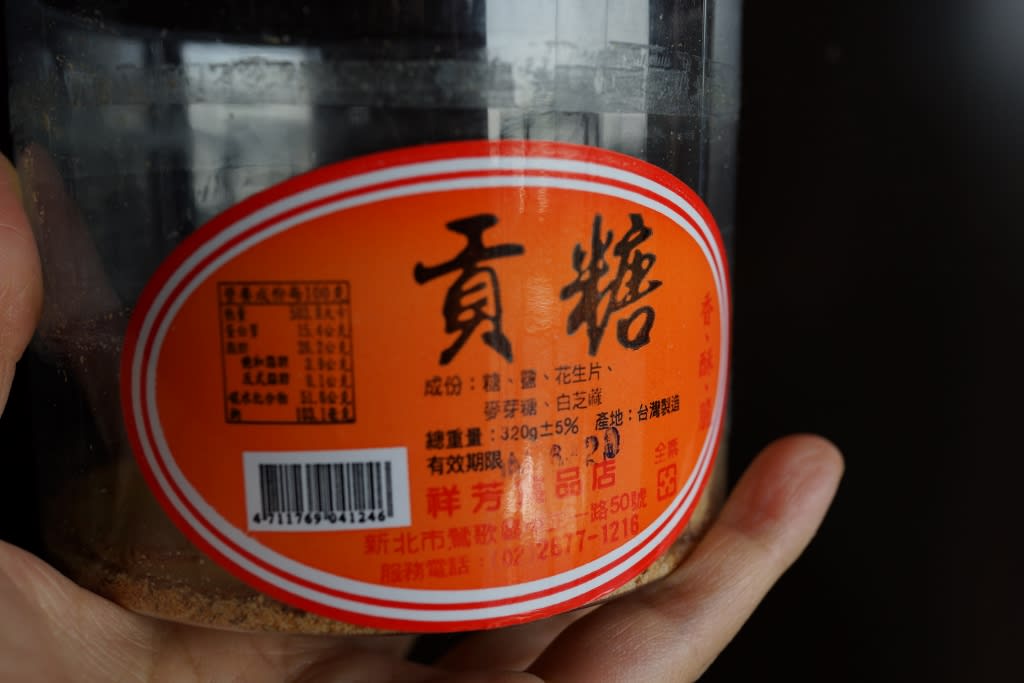

もう一つは貢糖というもの。

こちらもピーナツ菓子で材料は砂糖、塩、ピーナツ粉、麦芽糖、白ごま(塩は隠し味程度なので分量比は登場順ではなさそう)。

やはりピーナツ製のほろっとした飴なのですが、こちらは粉っぽいものが包まれています。

かじってみると、包まれているのはピーナツ粉そのまま。固める成分は入っていません。

うっかりかじると、口の中およびあごの下に、ばさーっと大量のピーナツ粉が散乱します。

唾液が一気に吸い取られ、むせる危険も。

(お茶必須)

とはいえ、粉なっぽさをちゃんと覚悟して(お椀の上で)そーっと食べれば、ナッツ感たっぷりで、甘さはひかえめで、美味しいです。

きなこが好きな人なら気に入りそう。

割と後を引きます。

(買ってしばらく経つと、うっすら湿気て、粉々感が和らいで食べやすくなりました)

もともとは中国の福建省(台湾の対岸)特産のお菓子だとか。

2タイプあって、ひとつはピーナツ飴を押し固めてカットしただけの金門貢糖。

もう1つは、素早く何度も引き伸ばした後、炒って粉末にしたピーナッツを包み込んで、四角く整形した白水貢糖。

今回買ったのは、白水貢糖に相当するもののようです。

「お正月前後は来客が多く、テーブルの上にはいろいろなお茶請けが山盛り」

と料理教室の先生に伺いました。

貢糖も酥心糖も、おそらく高温多湿の夏場には出回らないので、冬限定のお菓子で、お正月にも準備されるのでしょうね。

こんな美味しいものをたっぷり買い置きしてしまったら、お客さんが来ても来なくてもひとりでもりもり食べてしまって、正月明けには顔がまんまるになりそうです。

■参考情報

wiki 貢糖

画像検索 酥心糖 ニューフェイス牛軋糖(ヌガー)と似た位置づけで、よりトラディショナルな(懐かし系の?)お菓子みたい。

ちなみに私はヌガーも大好き。作れないものかとレシピを熟読したこともある程(温度管理が難しそう)。

イタリアやフランスのものが有名かもしれませんが、台湾のも美味しいと思います。

成城石井のウォルターズ ハンドメイド ハニー ヌガー(南アフリカ共和国産)のものも美味。

ただ、あると絶対、(一気に沢山)食べてしまうので、危険なので、あまり買わないようにしています。

画像検索 貢糖

牛軋糖食べ比べ記事2009 2014(台北ナビ)